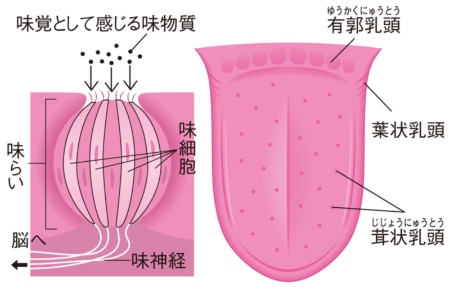

「味(み)らい」が食べ物の味を決めるセンサー

味らいは口の中、主に舌の上のポツポツの乳頭に埋まっており、味らいの中には味を感じる味細胞が入っている。味らいに食べ物が触れると神経細胞を通して脳に情報が伝えられ、甘い、苦いといった味を感じる。

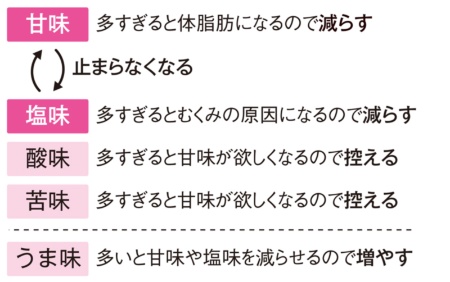

ダイエットで控えたい味は、甘くて糖質過剰の原因となる甘味と、むくみの原因となる塩味。この2種類はさらに、片方を食べると片方を欲してしまうという悪循環に陥る危険をはらんでいる。「甘い(甘味)、または、しょっぱい(塩味)といった刺激が脳に来ると、脳はさらに刺激が欲しくなるので食べる量が増える。さらに、甘味の後に塩味が来ると、脳が飽きることがないのでもっと欲しくなり、止まらなくなる」と鈴木さん。甘いチョコレートの後にしょっぱいポテトチップスを食べたくなるのは、つまり脳が満足していないためなのだ。

酸味と苦味も、強いと甘味を欲してしまうので控えめにしたい。逆に増やしたいのは、昆布やカツオ節に含まれるうま味成分。「うま味を足すと、脳が早く満足する」と鈴木さん。

次回は、味覚タイプのチェックする診断テストをお届けします。

AISSY代表取締役社長、慶應義塾大学共同研究員

味覚や食べ合わせを研究し、メディアにも多数出演。著書に『「味覚力」を鍛えれば病気にならない』(講談社)ほか。

味覚や食べ合わせを研究し、メディアにも多数出演。著書に『「味覚力」を鍛えれば病気にならない』(講談社)ほか。

取材・文/羽田 光(日経DUAL編集部) 図版/三弓素青 イメージ写真/PIXTA